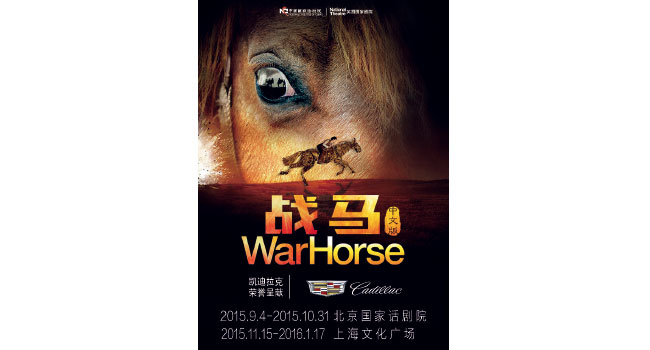

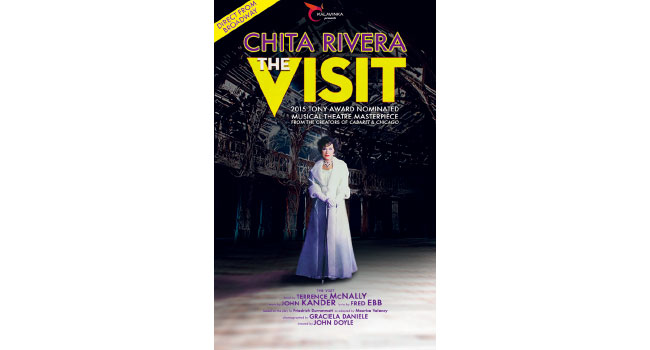

到了让人喜大普奔的现如今,随着北京、上海、广州等城市建起一座又一座世界级别的剧院,海外经典大戏在中国露脸的机会变得稀松平常,带着百老汇血统的《猫》《妈妈咪呀》《剧院魅影》等巨作,已经轮番上演了数遍。来到历史上的2015年,也就是今年,在国内戏剧舞台上,有着百老汇段位的大戏更是层出不穷,颇有海外大戏组团来华的阵势。在这些百老汇级别的大戏中,有来自伦敦西区、风靡欧美的《战马》,有纽伦堡国家剧院的德版《推销员之死》,还有百老汇刚刚首轮演出完的《贵妇还乡》。 本期,《Monday》就以这三部作品为例,聊一聊是谁促成了今年海外大戏组团来华的局面,且在这些大制作背后,又会有哪些把人吓傻的爆料可以让人献出膝盖。 《战马》 把托尼奖大户做成中文版  木头、尼龙网、铝支架构建的战马“乔伊”,在舞台上呼吸、奔跑、嘶鸣、挣扎、腾跃,故事里的它,穿越一战战场,终与小主人生死重逢;现实中的它,从英国伦敦至世界多国巡演超过4000场,接受女王召见,横扫六项托尼奖,看哭斯皮尔伯格并有了电影版《战马》……2015年9月,它来到中国。 小马驹“乔伊”蹦哒着,摇头摆尾在农场上与小主人艾尔伯特嬉闹,玩儿得兴起之时,前蹄高抬,嘶鸣震耳,就在这时,成年版的骏马“乔伊”也从黎明破晓之处腾跃而来,两相重叠,英飒的“乔伊”惊艳全场,那一瞬间,堪称摄人心魄。9月4日晚上的国家话剧院,首演的中文版“战马”乔伊由此俘获了更多中外粉丝,这一场以惊人木偶技艺搭配一战历史故事的舞台剧,要讲的故事并不复杂:1914年的英国德文郡小镇,少年艾尔伯特与小马驹乔伊情谊深重,一战打响,乔伊被卖给骑兵队,战争中,它的主人从英国上尉、法国老农和孙女,到德国骑兵,历经战壕和无人区的生死考验,它最终与同样历经战争残酷的艾尔伯特久别重逢。  18米的不规则白屏横跨舞台,根据不同时间地点、背景会呈现出铅笔素描绘制的街景、马匹、农舍等,颇有欧洲19世纪插画风。 《战马》的第一次亮相是2007年在英国国家剧院的奥利弗剧院,由此开始,它创造了戏剧史上最辉煌的观演记录:全世界演出超过4000场,斩获全球24个重要戏剧奖项。而这次在中国巡演的《战马》中文版由在艺术文化领域尤为突出的凯迪拉克赞助制作,两者的携手不但是一次艺术与商业的完美碰撞,更让这种融合了柔美气质的艺术与坚硬气质的技术有了温度,剧中人与座驾的情感以及宛如给马偶注入灵魂的“机械之美”也变得尤为动人。 《战马》的舞台呈现是复杂的——体重108斤的乔伊,约3米长、2.4米高,全身20个接口,得靠三位木偶师配合控制,这有多难?“三个人对同一件事要有相同反应,譬如A木偶师将马头抬起时,站在心脏部位的B要立刻做出呼吸上的变化,而站在后部的C则要让马腿也做出反应,三个人整体反应时间为0.1秒——而这不过是整场戏里最简单的动作之一——与此同时,他们还要和其他演员以及音乐节拍配合,这就相当于左手画圆右手画方,脚下还要保持三角形步伐。”中方木偶导演刘晓邑最后总结,“想想看两个多小时内有多少次鼻息、甩尾、 奔跑、跳跃,以及演员骑马前进的段落?演员们脑力和体能消耗都非常大。”而最考验木偶师的微妙规则还包括,“必须隐掉自己。你表演得愈出色,观众就愈加容易忘记你的存在。” 中文版《战马》也将舞台剧其他方面做到了极致:1500多套服装、重达1吨的音箱、英国军工厂原版制作的军服、与一战时重量相等的行囊……甚至军装上屁股、大腿或肩背的泥点,都是根据演员跌落的不同位置来设计;本次为《战马》驰骋加铺了五层包括海绵、木板、浮雕、钢架、梁架的地板,实现马蹄真实动感、保护演员以及让灯光更好展现棱角和明暗关系的目的;台词经过了六轮翻译,希望找到中文和一战期间英德质感三者并存的表达方式,《战马》中文版的音乐跟英国巡演版大致相同,只是在其浓郁苏格兰风格的曲调上,做了一些音符和旋律的调整,更兼顾中文的发声特点——总的来说,《战马》中文版让人惊喜,在“马战冲锋”“运送军火”等精彩情节之后,在无人区的心脏地带,作为战争仇敌的英德两位大兵合力拌嘴营救乔伊时,这场世界级水准的舞台剧达到了它的情感高潮,它让观众流泪沉醉,更让专业人士感慨,“这是一部足以让中国戏剧舞台还清30年欠帐的富矿”,追根溯源,是中文版的改编也沿袭了原版传统,“以电影特写的要求来做每一个细节。以及,永远不要害怕在临开演前做出改变。”  制作《战马》的契机,始于1995年,据《战马》联合导演汤姆·莫里斯回忆,《浮士德在非洲》的木偶狗让他记住了南非木偶剧院,而后他亲赴非洲,决心要让他们带着更丰满的角色登上英国舞台,正巧他发现了作家迈克尔·莫波格,“听说他对一战非常了解,于是我跑去读了他关于战争的小说《柑橘与柠檬啊》,发现他是个非常出色的讲故事高手,其中一个关于战马的一战故事就很棒。于是,两个不同方向的创意念头在这儿不谋而合。”汤姆还认为,“迈克尔对一战的深刻洞察力,让我们觉得要做一出和他的出色所匹配的严肃表演——那么这匹马就不能说话。” 故事和木偶都有了,又如何在舞台上活起来?舞美设计师芮·史密斯给我们揭秘了很多精彩设计,“舞台中央悬空的‘投影’白屏,就是我们头脑风暴时我从速写本上随意撕下的‘纸条’,大家觉得很棒;为了画风一致,除马之外,篱笆和机器都必须是操作木偶来完成;表现骑兵队前进时,我们用循环来显得速度飞快;专门去了战争博物馆,看了一战士兵衣服,在我看来,它们不是老古董,而仿佛在开口说话;最重要的是,当我在画尼科尔斯上尉的素描本时,我想的是我那从士兵做到上尉的曾祖父,他会给马弹小提琴来舒缓他的紧张,和人相比,他更愿与马长谈,这一切都让我觉得很真实。”有趣的是,《战马》的世界巡演,还产生了历史与现实的微妙碰撞,“在美国彩排时,有些演员有德国血统,他们让我们看到德国的一战照片和历史记录,感受到更多德国视角。而《战马》也在德国柏林上演,这是多么有意思的一件事。” 《推销员之死》 自大剧院国际戏剧季而来  百老汇大戏在国内的存在方式,还能成批量地出现,就比如,国家大剧院从今年开始主办的“国际戏剧季”主题艺术节,就带来了戏剧的“国际专列”。而来自德国纽伦堡剧院的《推销员之死》,则是其中的压轴大戏。 在今年6月10日到9月27日期间,国家大剧院推出了首个戏剧主题艺术节——“2015国家大剧院国际戏剧季”。在这110天的时间里,有来自7个国家和地区的24部近百场作品亮相,堪称是一场华丽的国际戏剧大赏。该主题艺术节,是大剧院继歌剧、音乐、舞蹈等门类的品牌之后,重磅推出的首个戏剧品牌,会从世界范围内和中国本土甄选最杰出的剧团、最经典的作品和最优秀的舞台艺术,激发出中国戏剧领域的旺盛活力。   让世界范围内的好戏剧在中国亮相,从个人的角度来说,满足了剧迷们嗷嗷待哺的观剧渴望,而往大了说,也让京城的戏剧文化变得更加繁荣迷人,用国家大剧院艺术总监徐晓钟的话说,“海外的剧院团体会让我们了解到国际戏剧的信息,有利于我们吸收其中的价值,令中国的戏剧界和中国观众扩大艺术视野和胸怀。” 由国际顶尖剧团组成的戏剧“国际专列”,无疑是最让人眼前一亮的阵容,在6月至9月间,满满当当的国际大戏安排,真真儿是十分醉人。戏剧大师彼得·布鲁克创建的法国巴黎北方剧团,带来了莫里哀的作品《贵人迷》,是本届国际戏剧季的开幕大戏。法国莫里哀戏剧奖得主、导演丹尼斯·波达里德,带领观众笑看300多年前资产者的“贵”迷心窍;一直深受观众欢迎的以色列卡梅尔剧团再次归来,由国宝级演员伊泰·提伦出演一代“大鼻子情圣”;还有英国莎士比亚环球剧场,也再度登台大剧院,演绎莎翁名剧《哈姆雷特》;德国最大的综合剧院——纽伦堡国家剧院,将带来纪念阿瑟·米勒百年的《推销员之死》;而《机器人魔像》《战火玫瑰》《老虎来喝下午茶》等3部来自英国实力院团的先锋力作,也满足了剧迷们的不同观剧需求。  刚刚在9月18日至20日上演的美国戏剧大师阿瑟·米勒的代表作《推销员之死》,由德国纽伦堡国家剧院资深戏剧编剧卡加·普拉萨斯改编,德国知名戏剧导演萨沙·哈维曼执导,整出戏充分运用了时空转换和意识流等艺术手法,以推销员威利·洛曼的人生经历为依据,揭露了美国资本主义市场经济下的残酷竞争。这部戏创作于1949年,在问世后于百老汇连续上演了742场,一举囊括普利策奖、托尼奖等权威大奖,成为西方现代悲剧的典范。1988年,阿瑟·米勒在接受采访时说:“从字面上来说,《推销员之死》是一部关于推销员的戏剧,但是它已经成了一个神话的一部分,不仅在美国,同时也在世界的其他地方。”时至今日,《推销员之死》的戏剧魅力仍然不减,用舞台上的掷地有声感染着观众们。 今年的国家大剧院国际戏剧季,就像一场慷慨的戏剧盛宴,观众可以开怀地在这里选到喜爱的戏剧珍馐。以往一年内,甚至数年内难得一见的好戏,都通过举办戏剧季的形式,汇聚到一起,让人过足了戏剧瘾! 《贵妇还乡》 百老汇直接引进的原班巨作  百老汇正热门的戏剧来中国的速度有多快?请看今年刚获得5项托尼奖提名的音乐剧《贵妇还乡》。几个月之后,刚刚结束在百老汇5个月首轮演出的《贵妇还乡》,将带着纽约百老汇的原班人马和道具,在中国火热开演。 这些年,我们看过的百老汇知名音乐剧已经有不少,《剧院魅影》《狮子王》《猫》 《妈妈咪呀》等都给国人留下了极其深刻的印象,只不过,这些世界级的好剧虽然有不错的质量,但并不是原汁原味的百老汇版本,而是南非和澳大利亚的巡回演出版本,中文版的《猫》和《妈妈咪呀》,则是来自韩国公司的二次版权授权,更谈不上原汁原味。刚出笼且热腾腾的百老汇音乐剧,什么时候才能让国人同步尝鲜?对于习惯等待的音乐剧迷来说,似乎早已经成为奢望。但是这次不一样了,即将在中国亮相的音乐剧《贵妇还乡》不仅有顶级演出水准和强大卡司阵容,还将是中国第一次引进百老汇上演中的新项目,光凭这一点,就足以让国内音乐剧界震惊到不行了。   这部百老汇的音乐剧《贵妇还乡》,改编自瑞士剧作家迪仑·马特的同名剧作。在欧洲,迪仑·马特被誉为当代“最重要的德语戏剧天才”,其笔下的舞台故事张力十足,舞台角色有闪着光的吸引力。《贵妇还乡》讲述了居仑城里年轻的姑娘克莱尔与伊尔相爱,后被无情抛弃远走他乡,最终成为一个女富翁,试图用10亿美元购买伊尔人命的荒诞故事。该剧一方面揭示了资本主义社会中金钱战胜人性、物欲毁灭文明的可怕现实,一方面也通过伊尔的自我救赎,表现了道德反省的必要。在这一版的《贵妇还乡》音乐剧中,挑大梁演绎女主角的是82岁的纽约百老汇传奇巨星琪塔·蕊薇拉 (Chita Rivera),她是百老汇音乐剧的一面活招牌,曾两次获得托尼奖最佳女演员,而凭克莱尔一角,她也收获了人生中第10次托尼奖最佳女演员的提名。  据悉,这部百老汇音乐剧《贵妇还乡》进入中国的优先度,要早于伦敦西区,并且,中国大陆已经成为《贵妇还乡》亚洲首张“版权许可证”的拥有者。而能够这么迅速,离不开中国一家年轻的文化公司——圣频伽文化在背后的努力。圣频伽文化总裁张源今年5月第一次在百老汇看到《贵妇还乡》时,当即就决定要引进中国。在他看来,将原汁原味的百老汇音乐剧愈快愈好地引进中国,能够在一定程度上改变中国音乐剧市场的现状,进而通过运用国际顶级资源,建立完整的中国音乐剧人才培育系统。《Monday》也觉得,有了像《贵妇还乡》这样的例子,将来会有更多真正意义上的国际顶级艺术演出进入中国,在国内看原汁原味的百老汇大戏有了更多可能,戏剧迷们再也不用望洋兴叹,感慨百老汇是个有距离感的名词啦!  关注《精品购物指南》微信公众号就有机会参与抢票活动哟! (责任编辑:admin) |