|

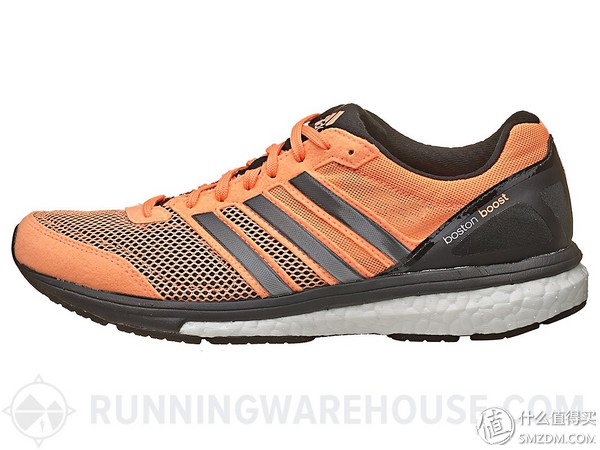

版权声明:本译文仅用于学习和交流目的。如有问题请联系yuanchuang@smzdm.com. 原文来源:runnersworld.com 原文标题:Runner’s World 2015 Winter Shoe Guide 原文链接:http://www.runnersworld.com/shoe-guide/runners-world-2015-winter-shoe-guide 《Runner’sWorld》(跑者世界)是世界著名的跑步杂志,每年都会进行大量美国市场上的专业跑鞋评测(由坐落于波特兰的独立检测机构RW Shoe Lab进行数据测试,并交给全美测试者使用评测),在每季都会总结当季评测的新品跑鞋,构成当季跑鞋指南和当季越野跑鞋指南(译者从未接触过越野跑,故不敢越俎代庖翻译越野跑鞋指南)。 2015冬季跑鞋指南总结了最近发售的17款跑鞋新品,你可以从中找到最合适的一双。如果你想知道哪一双是合适的,可以尝试跑者世界跑鞋选择器。 前言(译者注):其实比起选购指南,每季跑鞋指南更类似于近期评测的跑鞋的评测汇总,可以说是一本跑鞋百科。因此,这季指南译者以评测汇总的方式进行总结,每双鞋款都对其完整的文字评测进行了翻译,同时附上实验室数据。每个型号的评测翻译下方都有原始男女款英文评测的链接,原始评测链接中还包含英文视频评测(大多男女款的文字、视频评测内容都完全相同,区别只在于鞋重等数据),方便读者自行查阅。以及这个冬季指南视频版,是这季指南中17个鞋款视频评测的汇总,英文好的可以自行查阅。 每个鞋款下方附有值得买商品百科的卡片,点评内容即为跑者世界评测内容的翻译(去掉了大多后缀的译者注),并附有购买链接。 括号里的内容大多是对原始文字评测带括号内容的翻译,但部分来自视频评测,标注有前缀“*”,部分是译者注,前缀为“#”。 另外译者对部分视频评测的内容存疑。比如Sayonara 3的后跟高度,Warren Greene说和前代基本一样,但跑者世界实验室的数据显示,后跟实际上是和前掌一起被加厚了,所以维持了接近10mm的高差(Greene则说降到了5mm左右)。 此外,所有出现在本次指南的跑鞋,无论获奖与否,都是专业线上的产品,并不存在高下之分,只有对每个个体合适与否的区别,就像菜的口味的区别。最好型号、最好品牌根本是不存在的。一双跑鞋获了奖,只表明它很好地完成了它的设计目的,被许多测试者打了高分,但可能完全不适合你(本季指南同获编辑之选的两个型号就差别极大,一个顶级缓震,一个支撑系马拉松训练鞋)。关于这些误区,详见译者之前翻译的跑者世界跑鞋区置顶帖《关于跑鞋的五大常见误区》,以及本文的后记。 部分名词对照表:鞋头-toe box:英文直译“脚趾盒子”,即指鞋子最前端包裹脚趾的部分,这里统称为“鞋头” 前掌-forefoot,ball of foot:前脚掌;跖球部(五块跖骨共同构成广义的跖球部)。广义的前脚掌包括中足之前的所有部分,也就是除了跖球部外还包括了脚趾部分(toe box) 中足-midfoot:前掌之后,脚跟之前,足弓附近的位置 中桥:许多跑鞋在足弓下有硬质塑料片,像桥一样支撑中足,增强稳定性,并且防止过度扭转。例如Adidas的Torsion System,ASICS的Trusstic System。 前后高差,高差-heel toe drop/ Drop from heel to forefoot:鞋前掌和后跟之间的高度差 支撑条-overlay:这里把所有形式的鞋面支撑物都统称为“支撑条” 鞋楦-last:制鞋时使用的足型模具,影响鞋的整体形状 Strobel Board:指的是以胶水粘在鞋底上的一层结实、没有伸缩性的扁平织物,鞋面就缝在这层织物上,是以前僵硬得像硬纸板一样的固定板的重大升级。而这片织物阻隔了高科技中底材料的直接触感,所以在这个追求脚感的年代几乎所有公司都在尝试减小strobel的影响。 脚掌滚动:指后跟跑法中,从后跟触地过渡到全掌着地再过渡到前掌蹬地的整个过程。有许多种说法都指这个过程,较为专业的说法为gait cycle(步态周期) 脚尖离地,抬脚-toe off,push off:脚掌滚动到最后过程时,前掌/脚趾(toe)离地(off)的动作。此时跑鞋只有前掌至鞋头触地,并且处于回弹过程中。这个动作往往也被形容为蹬地(push off)。虽然蹬地和离地其实是两个概念,蹬地时脚部是触地发力的,而离地时脚部已经在随着惯性和肌肉收缩上抬,不再对地面发力。 此外,良好的跑姿可能更多是抬脚(lift)而不是蹬地或者趴地(paw back,下压、扒地的说法常见于短道田径)。关于跑姿的内容以后会专门写原创谈一谈。 过度内旋-overpronation:也被称为内翻(varus)。目前被广泛使用(然而没有经过有力检验)的内旋控制理论中,过度内旋或内旋不足都被认为是不良步态。如果过度内旋,则需要通过支撑足弓对内旋进行控制,使用支撑系乃至控制系跑鞋将步态矫正至中正。但越来越多的研究发现跑者的内旋程度、跑鞋的内旋控制和伤率并没有显著相关性,或者相关性非常弱(研究者对大量研究的数据进行了meta-analysis元分析,目前的分析结论是,高足弓和平足两种足型和下肢伤有相关性,但这种联系非常弱,而且对足型的判断是个棘手的问题),而量产的支撑跑鞋是否能将跑者难于准确判断(即使对科研人员都是如此)的足型矫正至中正也未可知。 支撑,支撑性-support:鞋底的支撑性即跑鞋支撑足弓、控制内旋的能力,较强的支撑性有时也被称为控制性(control)。鞋面的支撑性则指鞋面将脚部固定在鞋底上的能力,一般通过较硬的支撑条实现。 中正- neutral:指内旋程度中等的中性足 定价-Price: 美国市场的厂商建议零售价 鞋重-Weight: 取男US 9码和女US 7码进行测量 后跟高度-Profile (Heel):剪掉鞋面后,使用数字接触传感器测量得到的后跟总体高度,即脚后跟和地面间的距离,包括了鞋垫、中底和外底,因此数据和厂商往往有出入 前掌高度-Profile (Forefoot): 剪掉鞋面后,使用数字接触传感器测量得到的前掌总体高度,即跖球部和地面间的距离,包括了鞋垫、中底和外底,因此数据和厂商往往有出入 高差-Drop from heel to forefoot: 后跟高度与前掌高度之差 前掌缓震-Forefoot Cushioning: 实验室使用冲击测试仪对前掌进行模拟冲击,测量冲击力、中底压缩程度和回弹,得出缓震评分。平均水平在50,越软越接近100 后跟缓震-Heel Cushioning: 同上,只是位置换成了后跟。这个数据仅供参考,不要太过看重。著名的Kinvara有超越许多慢跑鞋的极高缓震得分,但还是一双缓震远低于慢跑鞋的马拉松训练鞋;Wave Rider 18的前掌仅有材料缓震,后跟有Wave而且比前掌厚10mm以上,但前掌缓震性得分竟然高于后跟。 稳定性要素-Stability Features:大多数鞋,即使是极简跑鞋,都有一些提供稳定性的要素,如后跟柔软的缓震垫、中底内缘的支撑物、完全接触地面的外底。稳定性评分用以评估这些要素,所含的稳定要素越多,评分就越高。 僵硬度-Stiffness: 用机器对鞋进行弯折测试,弯折所需力更大的僵硬度评分更接近100,力更小的接近1 这些来自跑者世界实验室的测评数据在“/”之前是男款数据,之后是女款数据。如“鞋重: 7.6 oz./ 6.3 oz.”意思是男款鞋重7.6盎司,女款鞋重6.3盎司。 New Balance 1500v2:编辑之选奖这双鞋目前没有购买链接和百科词条,因为目前在美国官网也没有上架。  定价: $110 鞋重: 7.6 oz.(215g)/ 6.3 oz.(179g) 后跟高度: 27.6 mm/25.5 mm 前掌高度: 21.2 mm/20.5 mm 高差: 6.4 mm/5.0 mm 前掌缓震: 45/31 后跟缓震: 71/26 稳定性要素: 75/75 僵硬度: 15/16 男款评测 女款评测 在长跑中,你不会希望过重的跑鞋拖累你前进,但在你疲劳时,你又需要缓震和支撑来维持跑姿的协调性——这就是1500v2金子发光的地方。它有轻便、反馈的脚感,又靠双密度中底和足弓下的塑胶中桥提供了支撑性。有些测试者觉得这双鞋在长距离训练中表现良好,而其他人则将其作为短距速跑鞋。在这两种类型的跑步训练中,其灵活性(*它是本季评测中最易弯折的鞋款)、恰到好处的缓震性和舒适的鞋面都获得了测试者们的喜爱,并且得到了本季指南中最高的测试者总体评分。NB增加了外底橡胶以提升其寿命,并且改进了鞋舌贴合度和中足包裹性。 穿上这双鞋你会情不自禁地提速。十分舒适和轻便,却仍然有足以应付长距离跑的支撑性。前后高差对我恰到好处——它确实能鼓励并支持良好的跑姿。缓震也刚刚好,对长跑来说绰绰有余,而又没有矫枉过正。 译者之前翻译的虎走评测在后记中详细讨论了这种轻量鞋“不能驾驭”的问题,这里部分摘录如下:缓震少的鞋往往被许多跑者称为“不能驾驭”,由于轻量鞋缓冲少反馈强,脚感肛裂,很多身体缓震不够强,在长距离、低配速时无法适应的跑者就说“无法驾驭”这双鞋,只能拿来短距速跑。 对这些轻量鞋往往使用一个全马PB指标,如全马进3则可以考虑虎走,进4考虑翔走。这是个十分粗略的划分方式。跑者身体缓震的能力和全马成绩并不存在直接关系,更不可能进行严格的数学量化(比如说,难道全马259的就能穿虎走,而301的只能穿翔走?),所有能赤足跑的人不论跑多慢都有足以驾驭虎走的能力(此处应有一90+公斤VFF跑步的值友 再次佐证了在没有鞋的年代人也不是不能跑步,缓冲性和伤率没有显著相关性),而速度快但跑姿力量不良的跑者也是存在的(比如图灵。因为他们心肺天赋极高,只要气缸够大,引擎还是能高速运转,但长期运转可能会有损坏风险也是肯定的)。 至于缓冲性的选择,即使在分秒必争的比赛中,职业选手也不一定会选能驾驭的最轻量的鞋(甚至有几个奇葩选手穿Wave Rider跑进纽马前百),而大众跑者也不应该迷信最大化的缓震。介于最轻的赛用竞速鞋和最重的慢跑鞋之间有许多缓冲性、反馈性、鞋重和寿命都适中的过渡鞋款,往往作为进阶跑者的主力训练用鞋和赛用鞋。 总而言之,跑者在轻量性、反馈性和缓冲性之间的取舍,是一个涉及到各种个体差异的复杂问题,还会随着跑者自身条件的改变而不断改变。 译者个人的建议,是跑者应该把鞋越跑越轻,以轻量鞋作为训练工具,在逐步驾驭轻量鞋的过程中,逐步加强身体缓震,减少对跑鞋缓震的依赖(这个过程中跑者往往是越跑越快,水平越来越高。跑得越快的人鞋越轻是个普遍性规律。竞速鞋并不是以他们的身体为代价换取成绩,而是,他们的身体已经足够优秀,不再想让沉重的跑鞋继续束缚和拖累自己时的选择)。毕竟,作为以强身健体为目的业余爱好者,我们锻炼的应该是身体而不是装备。而且身体永远是最好,最可靠的装备。依赖高缓冲跑鞋、压缩衣物等等装备的跑步能力,实用性必然不如背心布鞋跑马的跑步能力,在紧急避险时装备可不会随时在你身边(更别说那些扒皮一样的压缩衣了,穿脱都得好几分钟)。 不过,在轻量化的过程中,循序渐进是最为重要的(其实在所有训练中都是如此),因为在逐渐适应更轻的鞋的过程中非常容易出现training errors训练失误,比如跑得太快、太远(在刚开始穿轻的鞋时,跑者能承受的最大训练距离往往会缩短)。许多VFF跑者就是自己作死,跑姿、力量没有上去还强行要跑(扶我起来,我还能送  )。而且,具体轻量化的程度要因人而异(one size does not fit all,各种问题都要因人而异,这是我在跑步问题上越来越多认识到的一点),也许有的人到较轻的慢跑鞋(Rider等)就已经到头了,而有的人最终开始赤脚跑超马(今年奥森100我就知道有一个赤脚超仙是光脚完赛的),每个人的天赋和极限都是不一样的,不存在所有人都最合适的一双鞋。 )。而且,具体轻量化的程度要因人而异(one size does not fit all,各种问题都要因人而异,这是我在跑步问题上越来越多认识到的一点),也许有的人到较轻的慢跑鞋(Rider等)就已经到头了,而有的人最终开始赤脚跑超马(今年奥森100我就知道有一个赤脚超仙是光脚完赛的),每个人的天赋和极限都是不一样的,不存在所有人都最合适的一双鞋。我认为自己跑步过程中最大的成就,就是当年3k速跑闹出足底筋膜炎的Faas 200 R(之前穿的Wave Rider16),现在穿它把10k跑进了45分。鞋还是那双鞋,我已不再是我。也许很多人遇到类似的情况会认为都是鞋缓冲不够的锅,然后就买了双更贵更重的鞋,把轻量鞋淘汰吃灰去了。我则是买了鞋重介于Rider和Faas 200之间的Wave Idaten Dyna(我在双十一爆料过,美津浓好多马拉松鞋当时都299,我对其中每个鞋款都有一些介绍)开始进阶训练,后来又入了不少鞋重介于两者之间的过渡鞋款,最终统御了这双不足200g的赛用鞋。 Saucony Triumph ISO 2:编辑之选奖 定价: $150 鞋重: 10.4 oz.(295g)/ 8.6 oz.(244g) 后跟高度: 36.7 mm/35.5 mm 前掌高度: 27.4 mm/26.1 mm 高差: 9.3 mm/9.4 mm 前掌缓震: 94/97 后跟缓震: 90/88 稳定性要素: 56/56 僵硬度: 96/92 男款评测 女款评测 在3月份Triumph ISO获得编辑之选后,Saucony的设计师并没有居功自傲止步不前。在这次升级中,他们提升了Isofit鞋面的适应性,并加强了脚感的灵动性。鞋垫下方(#即Strobel上方)插入了一薄层Saucony的新型弹性材料Everun,而后跟下方注入了更大块儿的弹性材料。我们的实验室确认了这一做法的有效性:这种新材料将鞋的回弹得分从略高于平均提升到了前10%。我们的实验室主管,Martyn Shorten博士如此评价:“实现柔软的缓冲与高比例能量回弹的结合是很不容易的。” 刚开始尝试这双鞋的时候我还满腹狐疑,因为我大多使用控制型跑鞋或稳定型跑鞋,但毫无疑问,它是我这么多年来穿过的最舒服、最合脚的跑鞋了。鞋面很好地包裹了我的双足而又不会磨脚,从紧固的后跟一直到鞋头都是如此。 提升能量反馈是目前跑鞋界的主流趋势之一。其实能量反馈技术早已有之,两个专供高水平铁三运动员的小众跑鞋厂商On和Newton的技术都以高反馈作为最大卖点之一,不过都属于机械减震类技术,并不是广泛使用的材料减震技术。Boost应该是最早把能量反馈概念带入材料减震领域的,堪称Game Changer,引发了整个跑鞋界的能量反馈风潮。现在新型能量反馈中底层出不穷,Boost不再是one of a kind(自成一类、独一无二),而是first of a kind(一类中的第一个)。但是,“从‘无穷能量’中获取推动力纯粹是科幻小说,你不该期望一双跑鞋能实现这点。跑鞋不是引擎,而更像是轮胎和减震器,用以调节驱动系统和行驶路面之间的关系。新型中底材料有令人愉悦的弹性脚感,在与你的步法匹配时会让你感觉到仿佛给你注入了能量。这种‘能量’来源于其独特的脚感,这种脚感结合了高缓震跑鞋的柔软和高响应跑鞋迅速有力的反馈。”想更多了解有关跑鞋能量反馈,以及缓震性、响应性和内旋控制的内容,请点击译者之前的译文《跑鞋“能量反馈”的真相》。 另外,这些新型材料虽然在发生较大形变的情况下仍可以迅速恢复原状,比起传统中底增强了响应性,将“软”和“弹”结合起来,但在响应的速度和力度(那篇译文提到,为了把反馈的能量应用到跑动中,能量必须在合适的时间、合适的位置反馈出来)上,还是无法和薄底、较硬的跑鞋比的,QQ糖再弹也弹不过钢板。阿迪早已将Boost用于其轻量鞋adizero产品线,然而所有adizero跑鞋的前掌都保留了大量较硬的EVA中底,译者在尸体店上脚的adios boost前掌简直坚如磐石(译者也算是身经百战了,前掌11mm厚的Faas 200 R,我穿它谈笑风生),都是为了加强前掌的响应性。 此外,这位习惯了内旋控制跑鞋后却发现缓震系跑鞋也表现良好的测试者,可能恰恰是近些年科学研究结论的实证之一。近些年来,许多研究开始质疑广泛使用的内旋控制理论是否有效,而许多结果都不支持控制内旋减少受伤这一“常识”。这一常识从来就不是科学理论应用于实践的产物,而更多是几十年来跑鞋厂商的商业创造(当然有运动领域专家参与了内旋控制理论的架构,但参与者之一Benno Nigg博士现在的实验完全否定了内旋控制。他正在寻找新的参考指标,比如舒适度)。大量的研究不停地增大数据池,有的证实了内旋程度和伤率很弱的相关性,有的直接是没有显著相关性。然后科学家们开始进行meta-analysis元分析,目前的分析结论是,高足弓和平足两种足型和下肢伤有相关性,但这种联系非常弱,而且对足型的判断是个棘手的问题。而量产的支撑跑鞋是否能将跑者难于准确判断(即使对科研人员都是如此)的足型矫正至中正也是个问题,这篇来自爱燃烧的文章就可略见一斑。 然而,从商业上来说,信誓旦旦地给顾客推销未经证实的理论的厂商,比老实交代“其实这些技术我也不知道真正有多大作用”的厂商要好卖得多。很不幸,这就是目前跑鞋工业的现状(《极简跑鞋的未来》这篇已经有人翻译了,虽然有少数翻译瑕疵,但还是喷血力荐。这是我目前看过的最好的关于跑鞋工业的文章了,极简主义让人们开始反思未经科学证明的商业发明)。科学研究是很难的,运动医学现在还是一个缺乏很多定论的前沿领域。对于很多问题,现在科学的回答只有“我不知道”。而现在我们能做的只有等待,并且在选购跑鞋时,不要对未经证实的技术有太多的迷信。 Adidas Adizero Boston Boost 5:最佳升级奖(限女款TSF版本) 定价: $120 鞋重: 8.4 oz.(238g)/ 7.1 oz.(201g) 后跟高度: 29.6 mm/27.9 mm 前掌高度: 19.6 mm/19.0 mm 高差: 10.0 mm/8.9 mm 前掌缓震: 29/29 后跟缓震: 46/78 稳定性要素: 66/66 僵硬度: 43/63 男款评测 女款评测 女跑者想要什么?这是阿迪达斯的设计师在升级女款Boston Boost 5前就着手回答的问题(男款则没有改动)。他们发现,女跑者就像男跑者一样,关注运动表现,但她们也想要优秀的贴合性和更好的外观。所以设计师移除了显眼的鞋头防撞圈(#toe-cap)和前掌支撑条,将透光的大孔网布换成了有织物感的工程网面,这种工程网面可以在部分区域提供支撑性,而在其他区域舒张伸展。最终成果是一双贴合更好、能显得脚更小的流线形跑鞋:后跟和中足更紧,前掌则更宽松柔和。测试者们对它喜爱有加。 我最初对它没什么特别的印象。但现在我必须得说,我十分喜欢它。它既轻量又舒适。我喜欢网面的透气性和贴合性:鞋头有足够大的空间,而中足和后跟处能固定住脚。并且外形还不错。 #:这次评测的型号准确来说应该叫adidas adizero Boston 5 TSF,是针对女款的独立升级,标准版女款adizero Boston 5如下图,可以发现和TSF版鞋面明显不同。男款评测是标准版,评测内容和女款不同。  男款(标准款)Boston Boost 5评测翻译:(鞋底应该和TSF版本基本相同) “哇,真是双令人惊叹的鞋。”一位超马跑者说,“比前代更薄更轻,却如此缓震。”跑者世界实验室确认了他的评价,新一代的Boston确实比前代更软,然而重量和鞋底厚度却有略微下降。进行了Boost升级的中底创造了柔软的落脚平台,Adidas已经将这种新材料全面延伸到了它的轻量产品线上。鞋面也更柔软轻量,因为前掌用了更少的支撑条。 总评:在节奏跑和比赛中都是个靠谱的选择。 “Boston Boost是那种一上脚就非常舒适的鞋——恰到好处的重量和缓震可以适应从竞速到长跑的各种场合。一双优秀的全能跑鞋。” “我喜欢鞋舌上的波士顿马拉松徽标“Boston Runs as One”。阿迪终于做出来一双有波士顿标识的优秀马拉松鞋了!” “我对Boost材料印象深刻,尤其是在温度降到零下时。在我原以为中底会变脆变僵的时候,它却仍保持着坚实的缓震性。” 四月发售、与波士顿马拉松联名的Boston Boost是我们最近一段时间见到的最全能的鞋之一了。这双轻量训练鞋/竞速鞋比adios有更多缓震和更宽的鞋头,落在了“击球甜区”上。测试者们发现它“响应性强”、“充满能量”并且“轻量迅速而没有放弃缓震性”。其中底的弯折度和保护性让它几乎成为在任何速度、任何距离下都合适的简单选择,甚至在越野时都表现不错。考虑到小容量的鞋形和包裹性的鞋面材料,Boston对窄脚最为合适。 Nike Air Zoom Odyssey:最佳首秀奖 定价: $150 鞋重: 10.3 oz.(292g)/ 8.4 oz.(238g) 后跟高度: 33.5 mm/33.7 mm 前掌高度: 22.2 mm/23.0 mm 高差: 11.3 mm/10.7 mm 前掌缓震: 42/58 后跟缓震: 50/58 稳定性要素: 97/97 僵硬度: 89/92 男款评测 女款评测 Odyssey,一双新的顶级稳定型跑鞋,是继Nike宣布回归严肃跑鞋市场——并且逐渐开始兑现这个承诺后,推出的最新型号之一。设计师结合了多项专利科技打造了这双跑鞋,使其不负那双80年代后期经典的稳定系跑鞋的盛名。zoom气垫提供了有优秀响应性的缓震,三密度分层中底支撑了整个内侧足弓,而让脚掌可以在跑动中平滑地滚动过渡。工程网布鞋面锁定住了足部。测试者们说它十分舒适,脚感流畅、轻快而没有牺牲控制性。 Odyssey对于它如此轻的重量来说,有令人惊异的缓震性、舒适性和支撑性。鞋面很容易弯折,但靠优秀的系带系统能稳定地包裹双脚。它良好的支撑性可以使跑者步态中正,中部的支撑能防止过度内旋。 361 Degrees KgM2 定价: $110 鞋重: 9.0 oz.(255g)/ 7.1 oz.(201g) 后跟高度: 30.6 mm/27.2 mm 前掌高度: 21.0 mm/19.4 mm 高差: 9.6 mm/7.8 mm 前掌缓震: 23/18 后跟缓震: 84/59 稳定性要素: 59/59 僵硬度: 53/28 男款评测 女款评测 KgM2是一双轻量、灵活、耀眼的速跑鞋(*lightweightperformance trainer轻量训练鞋),双密度的波纹状中底有优秀的后跟缓震和少许的稳定性。男性测试者对其合脚、舒适的长鞋头以及柔软透气的网布鞋面喜爱有加,然而女性测试者发现这双鞋小了一码。大多数人认为对长跑来说这双鞋没有足够的支撑,但其贴地性和抓地力让它成为了一双全能训练鞋。“感觉这双鞋足以用来进行室内跑步和举重。”一位测试者如是说。 #:截止15年12月,跑者世界已经测试了3双361度海外市场专供的专业跑鞋(跑步时代评测了另外一双,加起来4双),其中支撑系慢跑鞋Sensation获得Best Buy最佳性价比奖。这几个型号都是各项属性中等、切中各项要害的较为均衡、传统的产品。361并不是去作秀评奖,而是真正打入了海外市场,专业跑步装备线上商店RunningWareHouse就上架了3双361跑鞋,但按一般的国内外定价标准,换算到国内定价也会达到美津浓次顶级级别。所以说国内厂商不是没能力做出来像样的跑鞋,就算创新基本没有,照猫画个虎还是可以画得人模狗样的,而且创新往往先是从模仿开始的。然而国内并没有给国产专业跑鞋生存的空间,399的智能版烈骏还有大把人骂李宁自视过高。什么样的市场,催生什么样的产品,361让海外分部独立运营的产品,就能往专业方向走。引用一位值友的话,“很多人都认为国货不应该有高质高价的产品”。 Mizuno Wave Sayonara 3 定价: $110 鞋重: 9.1 oz.(258g)/ 7.3 oz.(207g) 后跟高度: 32.3 mm/28.5 mm 前掌高度: 22.6 mm/20.6 mm 高差: 9.7 mm/7.9 mm 前掌缓震: 40/21 后跟缓震: 67/53 稳定性要素: 43/43 僵硬度: 57/49 男款评测 女款评测 Sayonara的拥趸们注意了:这不再是那双薄底、速度感强、轻量的训练鞋了。Mizuno将Sayonara重制成了一双缓震系跑鞋,鞋底使用了更多材料(#前掌高度由18mm提升到了22mm,后跟也被加厚,高差基本不变。译者十分赞同美亚评论中的一个观点:Mizuno现在把Sayonara做成了Precision),脚感更加柔软。那些熟知原初Sayonara的爱好者们发现它的脚感已经面目全非,没有先入为主的期望值的新来者们则对这次保持了轻量性的升级有更多好感。(*前掌鞋面也有重大改造,变成了超透气的开放式网面) Puma Faas 500 v4 Pwrwarm 定价: $110 鞋重: 8.5 oz.(241g)/ 7.0 oz.(198g) 后跟高度: 27.8 mm/23.9 mm 前掌高度: 21.0 mm/20.0 mm 高差: 6.8 mm/3.9 mm 前掌缓震: 49/26 后跟缓震: 30/23 稳定性要素: 39/39 僵硬度: 50/60 男款评测 女款评测 凭借较低的前后高差、单密度中底和保护性刚好够用的缓震,Faas500v4鼓励自然跑姿而又不会让你的双脚饱受冲击。第四代轻了1.4盎司,部分得益于由泡沫材料和橡胶混合而成的新型中底。测试者们说它的脚感流畅而有弹性(*尤其是在脚尖离地时)。鞋面由反光的保温材料制成,以适应冬季的跑步环境;厚实柔软的鞋舌带有锁定系统,可以更好地固定中足。它不是对所有测试者都合脚,但一旦能正确地包裹到他们的脚上,测试者们就发现它舒适到像没穿鞋一样。 #:跑者世界评测的是冬季保暖版Faas 500 v4 Pwrwarm,标准版为Faas 500V4,夏季降温版为Faas 500V4 PWRCOOL,三个版本只有鞋面和鞋垫的差异。 专业跑鞋很少会像休闲鞋一样分夏款冬款,最多出个后缀名GTX的防水版本、后缀名ATR/ ASR/ACR等的越野版本,跑者往往只能把透气性较差(著名烧脚风火轮ASICS)乃至加了GTX的跑鞋当做冬季跑鞋。阿迪达斯有climacool/climachill和climawarm/climaheat系列的休闲跑鞋,然而即使有Boost加持这些鞋款还是偏向休闲(不过译者个人试过climachill gazelle boost,那个鞋舌缝死还没啥弹性的一脚蹬老北京布鞋式鞋面吐槽不能,鞋带无蛋用,永远不跟脚。但是中底脚感非常好,可能有Kinvara左右的轻量缓冲性)。而puma虽然现在主打运动时尚,但其Faas系列跑鞋一直有不错的口碑(和外观)。此次与阿迪刚正面的PWRCOOL和PWRWARM加持在了专业跑鞋Faas、Ignite和Mobium上,算是业内唯一进行季节区分性设计的专业跑鞋。PWRWARM系列也许会成为高寒地区路跑的不错选择(之前就有值友说,东北根本穿不住大网孔跑鞋,这个不敢说能和棉鞋、登山鞋啥的比,但至少也应该算专业跑鞋里保暖最好的)。 此外,新型的faasfoam+中底也跟上了如今的能量反馈大潮,方式和361的Quickfoam一样,是在发泡EVA中加入橡胶(英文中橡胶为rubber,衍生词rubbery的意思是有弹性的。加入弹性强的材料是提升复合材料总体弹性的常见手段)制成复合材料,而Boost、Ignite、Everun则是纯TPU(或者说PU,TPU是有热塑性的一类PU)类材料。 Puma Ignite Pwrwarm 定价: $110 鞋重: 10.7 oz.(303g)/ 9.1 oz.(258g) 后跟高度: 33.8 mm/31.9 mm 前掌高度: 23.8 mm/22.1 mm 高差: 10.0 mm/9.8 mm 前掌缓震: 32/41 后跟缓震: 60/66 稳定性要素: 48/48 僵硬度: 40/65 男款评测,女款评测 这是一双突出了两大材料升级的简约的跑鞋。跑者脚下的中底由能量反馈率可与Adidas的Boost媲美的弹性PU类材料制成,并且这个版本的中底比2月份发布的初代更厚,产生了更强的缓冲,但脚感还是响应性大于缓震性。鞋面在黑暗环境中可见度很高。 #: 近些年感觉Puma经常亦步亦趋地跟德国同门Adidas的风。Adidas推出了高能量反馈率的发泡TPU材料Boost,Puma出了PU类高反馈率材料Ignite(其实这两种PU类材料都来自巴斯夫化工),现在官网甚至有个爆米花中底的NRGY跑鞋(不怕被告吗……)。阿迪将Boost从跑鞋推广到健身训练鞋如CrazyTrain Boost,Puma把Ignite也拉进了健身房出了IGNITE XT(译者个人认为举铁之类的室内健身还是adipure、VFF类灵活抓地的训练鞋更实用。太软太弹的鞋会有稳定性的问题,更适合Insanity等带跳跃动作的训练。而对这种用途,强调多向缓震、袜套包裹的鞋,如上季指南 提到的UA Speedform Fortis比强调回弹的Boost、Ignite要更实用一些)。阿迪将primeknit(一开始和钩子的flyknit出现了专利官司,但现在还是上市了)一体编织技术与Boost联名,Puma给Ignite也出了个一体织版本IGNITE PROKNIT。所以这些大厂间其实没有什么真正的技术实力差距(好多都外包的),如果没有专利保护那复制技术分分钟的事情,只看谁最先想到,还有谁的律师团更厉害。对消费者来说,多一个选项总是件好事,垄断对市场没有什么好处。 另外就是上面说过的,阿迪有climacool/climachill和climawarm/climaheat系列的鞋服,还与Boost技术联名出了休闲跑鞋。而Puma也出了PWRCOOL和PWRWARM系列季节区分设计鞋服,相对阿迪来说其鞋款有更专业的运动血统(而且在这个前提下还有不错的外观),定价也更为亲民。 Ignite两次跑者世界测评都说回弹性大于缓震性,对慢跑鞋来说可能是欠点火候,但对竞速鞋来说简直天作之合。译者个人非常希望以后能见到Puma出个轻量竞速版的Ignite,就像NB Fresh Foam之后的Fresh Foam Zante(有点像Ignite,Fresh Foam材料也不以缓震性见长,很多人反映那个大厚底根本没想象中那么软。但Zante风评就好很多,因为定位就是坚实的马拉松训练鞋)。而且,飞人博尔特代言竞速鞋还是比代言慢跑鞋更符合身份吧(博尔特之前联名过Faas 200 Bolt和Faas 400 Bolt。faas 200男9码鞋重低于200g,是一双像七十年代竞速鞋的超轻速跑鞋。Faas 400更重一些,但依然非常轻量,有纽约马松前百的选手穿着完赛。但很可惜,随着极简主义风潮的过气,这两双鞋和许多赤足风格的低系数Faas跑鞋一起停产了,Faas家族现在最轻量的成员就是Faas 300了。这就是市场规律)。 Ignite的中底Greene在视频评测中形容为橡胶(rubber)、泡沫材料(foam)的混合物。但文字评测指出,Faas 500 V4才是混合中底,Ignite使用的则是巴斯夫出品的PU类中底。 其实严格从有词义来说,rubber和foam并不是两种材料。PU-Polyurethane,乃至热塑性的PU即TPU-Thermoplastic polyurethane,都属于人造橡胶Synthetic rubber的范畴(又隶属于塑料Plastic的范畴),都可以被称为rubber。而foam这个词其实并不指代任何特定的材料,而是泡沫材料的统称,只是因为大多跑鞋使用发泡EVA材料制成中底,所以在跑鞋圈里foam往往就成了发泡EVA的代名词,而现在出现了TPU foam发泡TPU材料。所以,rubber和foam甚至可以指代同一种东西,比如Foam rubber泡沫橡胶,目前主要用来指代被广泛使用的发泡乳胶(广泛用于床垫)和PU泡棉(鞋垫常用,比如著名的ortholite),但也可以说现在的PU类中底材料就是一种泡沫型橡胶。还有blown rubber发泡橡胶,主要指进行了一定程度发泡(但达不到foam级别)的软橡胶,常用于跑鞋外底(如puma ever ride),比一般的硬质碳橡胶外底更软,提升了抓地力和缓冲性,但耐磨性有所下降。 Altra Impulse 定价: $120 鞋重: 8.6 oz.(244g)/ 6.9 oz.(196g) 后跟高度: 24.8 mm/23.1 mm 前掌高度: 23.4 mm/22.3 mm 高差: 1.4 mm/0.8 mm 前掌缓震: 61/73 后跟缓震: 29/49 稳定性要素: 43/43 僵硬度: 63/91 男款评测 女款评测 Altra新型号Impulse的中心有一个“内翻矫正楔”,通过增高内侧鞋底的厚度来抑制过度内旋。测试者非常喜欢如此轻量的一双鞋所能提供的缓震和支撑。“我不需要在这双鞋里加上我的鞋垫,它早已提供了缓震性和足弓支撑。” #:Altra最早的支撑系跑鞋(如Provision)是在鞋垫下做了一个可拆卸的楔形片,而之后则将这个矫正楔直接和中底合并了,也就是做出了内外侧不等高的斜坡中底,依靠增加内侧中底的高度而非密度(传统的支撑系跑鞋内侧使用高密度中底,而高度和外侧基本相同)来抑制内旋。类似的设计可见于Puma的Faas系列,Faas 300V3的内侧就明显高于外侧(虽然Faas 300是一双缓冲型跑鞋,但也有一定的支撑元素,并非缓震系跑鞋就完全不考虑支撑性),可参见站内光年大神的Faas 300V3评测。 此外,跑者世界评测视频还提到了文字评测没有提到的设计——中底两侧的排水孔。Impulse的鞋垫下方有镂空的网状结构,与中底的排水孔相结合,就可以借助落脚时的压力将水分和湿气从鞋内排出(类似上期指南中的Skechers GoRun Ultra Road);同时也保证了良好的透气性(类似阿迪climachill鞋底洞的作用)。 Brooks Adrenaline GTS 16 定价: $120 鞋重: 11.1 oz.(315g)/9.5oz.(269g) 后跟高度: 36.5 mm/35.3mm 前掌高度: 23.2 mm/23.7mm 高差: 13.3 mm/11.6mm 前掌缓震: 57/69 后跟缓震: 28/55 稳定性要素: 96/96 僵硬度: 89/91 男款评测 女款评测 好貂就不用续上狗尾,而Adrenaline已经顺风顺水地更新了15代,获得了众多奖项和一群死忠拥趸。Brooks这次着力于优化鞋面,调整了支撑条的位置,可以更好地包裹中足,而让鞋头更加宽阔开放。"这代的鞋面舒服太多了。"一位穿过数代Adrenaline GTS的测试者如是说。 New Balance 860v6 定价: $120 鞋重: 11.0 oz.(312g)/8.8oz.(249g) 后跟高度: 33.0 mm/33.1mm 前掌高度: 23.4 mm/22.2mm 高差: 9.6 mm/10.9mm 前掌缓震: 63/52 后跟缓震: 61/71 稳定性要素: 96/96 僵硬度: 95/87 男款评测 女款评测 追求高度支撑性的跑者最赞赏稳定的860v6。一位测试者说:“对我这个体型较大的竞赛跑者来说,这双鞋取得了完美的平衡——它提供支撑性的同时还轻量耐用。”三密度中底、足弓下的塑料中桥和宽阔平直的鞋底(*以及内侧加强了支撑的鞋面)可以控制足部内旋。 Nike Air Zoom Structure 19 定价: $120 鞋重: 10.3 oz.(292g)/8.5 oz.(241g) 后跟高度: 33.9 mm/32.6 mm 前掌高度: 23.4 mm/24.0 mm 高差: 10.5 mm/8.6 mm 前掌缓震: 61/61 后跟缓震: 92/96 稳定性要素: 99/99 僵硬度: 70/91 男款评测 女款评测 耐克的设计师在去年对Air Zoom Structure进行了主要性的升级,所以今年他们的注意力仅仅集中在鞋面上。先进的编织技术允许他们把提供支撑性的区域和灵活、透气的区域做在同一片织物上,在不增重的前提下提升了贴合度和稳定性。有大众脚型的人认为它的鞋面“舒适而稳固”。 Saucony Guide 9 定价: $120 鞋重: 10.0 oz.(283g)/ 8.2 oz.(232g) 后跟高度: 33.5 mm/32.0 mm 前掌高度: 25.8 mm/24.4 mm 高差: 7.7 mm/7.6 mm 前掌缓震: 98/98 后跟缓震: 92/83 稳定性要素: 90/90 僵硬度: 94/84 男款评测 女款评测 Guide以其足弓下的楔型高密度材料长条而得名,在足跟触地到脚尖离地的整个过程中,这一设计都能引导(guide)足部。这次升级在中底顶部(#Strobel上方)注入了弹性更强的材料,带来了回弹能力的巨大提升。"对我来说,它最大的优点在于缓震优秀而不绵软泻力,还有不错的支撑性。"一位测试者这样说道。 #这篇来自Believein the Run的Kinvara7评测提供了Saucony新的Everun材料的情报 译者整理翻译如下:EVERUN是一种E-TPU材料(Boost也属于这类材料)缓震系统。它会在Saucony下个春季发售的5个型号中使用:Kinvara 7, Triumph ISO2, Guide 9, Hurricane ISO 2和Peregrine 6。Saucony的Human Performance andInnovation实验室研究发现,EVERUN材料有优秀的缓震性,并且保持缓震性的时间比普通EVA长3倍(普通EVA在跑步过程中会随着发热而变软,而发泡TPU则有更广的温度适应性,这也是Boost的宣传点之一),还能反馈83%的能量。 但是,Saucony并不像Adidas一样准备完全用新材料替代传统中底。他们认为跑者非常喜爱目前的产品线,这些产品取得了相当好的反响。因此,Saucony仅将EVERUN使用在Strobel上方和中底的部分区域,让跑者直接感受其缓震又回馈的脚感,而又不会让现在的几个人气型号的跑步体验变得面目全非。 Adidas Supernova Sequence Boost 8 定价: $130 鞋重: 11.4 oz.(323g)/ 9.5 oz.(269g) 后跟高度: 31.2 mm/29.7 mm 前掌高度: 23.5 mm/22.5 mm 高差: 7.7 mm/7.2 mm 前掌缓震: 66/72 后跟缓震: 60/49 稳定性要素: 92/92 僵硬度: 89/97 男款评测,女款评测 Supernova Sequence有很强的稳定性而又不显得笨拙沉重。一大片有弹性的boost材料提供了缓震性,更坚实的材料置于中底上层和足弓处,构成了一个支撑性的平台(#官方技术名为EVAStable Frame)。相对现在的大多数跑鞋来说它的鞋面有更多的支撑结构,能稳固地固定中足。 Mizuno Wave Paradox 2 定价: $135 鞋重: 12.0 oz.(340g)/ 9.8 oz.(278g) 后跟高度: 39.1 mm/36.9 mm 前掌高度: 25.7 mm/24.7 mm 高差: 13.4 mm/12.2 mm 前掌缓震: 49/51 后跟缓震: 87/86 稳定性要素: 83/83 僵硬度: 98/94 男款评测 女款评测 Paradox超稳定的脚感要归功于全掌Wave(#中后掌为双层扇形Wave,前掌过渡为单层不对称间断式Wave)和提供支撑的宽阔鞋底,这可以使你步态中正,并且提高脚掌的滚动速度。在这次升级中,Mizuno在块状的外底中加入了更多发泡橡胶,将脚和中底间的材料做得更加柔软(#应该指的是Strobel),优化的鞋面在更好地固定足跟的同时在前掌更加开阔灵活。它的支撑性令测试者印象深刻,代价是脚感变得僵硬沉重。追求控制性的跑者对这双鞋拍手称赞。 361 Degrees Spire 定价: $140 鞋重: 10.3 oz.(292g)/ 8.5 oz.(241g) 后跟高度: 36.1 mm/34.5 mm 前掌高度: 24.6 mm/23.6 mm 高差: 11.5 mm/10.9 mm 前掌缓震: 84/80 后跟缓震: 95/99 稳定性要素: 52/52 僵硬度: 85/82 男款评测 女款评测 Spire是361度的高缓震型号,在这季指南中它的后跟缓震性无出其右。这些缓震来源于多材料、多密度的多层式中底。直接踩在跑者脚下的鞋垫和最上层的中底使用了注入橡胶的Quickfoam以产生柔软、缓震(#并且有一定响应性)的脚感,密度略微高一些的传统中底材料则置于后跟下层和前掌内侧(#事实上除了那层颜色不同的QDP材料外其他部分都是白色的传统中底,再加上塑胶中桥,保证了它中度的稳定性)。有些测试者喜欢这种超舒适的脚感,而其他人觉得它过于绵软泻力。 Asics Gel-Kayano 22 定价: $160 鞋重: 11.6 oz.(329g)/ 9.6 oz.(272g) 后跟高度: 35.5 mm/37.6 mm 前掌高度: 26.7 mm/25.3 mm 高差: 8.8 mm/12.3 mm 前掌缓震: 92/84 后跟缓震: 79/96 稳定性要素: 62/62 僵硬度: 70/74 男款评测 女款评测 如果你之前就很享受Kayano超级缓震(*来源于其中底和厚度超过5mm的鞋垫)、中度稳定的脚感,第22代应该也不会让你失望。升级集中在鞋面部分。新型工程网面更少使用支撑条,并且内部辅以能更好地包裹脚内侧的柔韧塑胶条。女款并非仅仅是男款的缩小版:它使用了不同的鞋楦,有更多的后跟缓震(*后跟高于男款约2mm,前掌低于男款约1mm)和更大的前后高差(后跟和前掌间的高度差*更大的高差能降低女跑者常损伤的腓肠肌和阿基里斯腱的受力)。有些测试者发现鞋头过窄。 后记 |